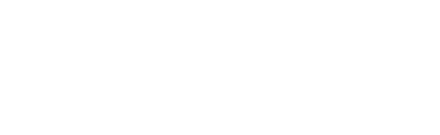

【信息时报】 相关链接:http://informationtimes.dayoo.com/html/2013-12/09/content_2476768.htm

一曲“卖荔枝”,享誉海内外

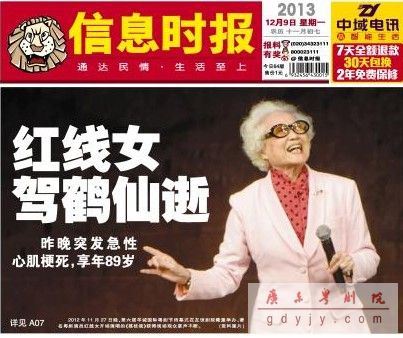

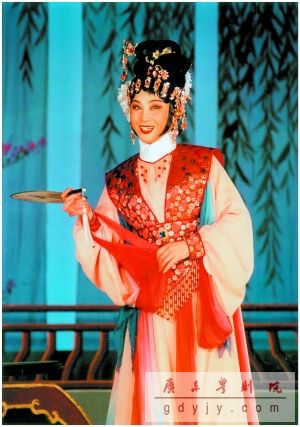

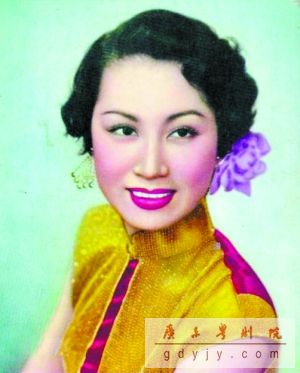

图为上世纪50年代的红线女。 图为1951年《一代天骄》的红线女剧照。 (资料图片)

红线女,花旦,1925年出生,开平水口镇泮村人,原名邝健廉。 1938年师从舅母何芙莲学戏,初起艺名小燕红,后同班著名艺人靓少凤对她讲述了“红线盗盒”的侠义故事,建议她改为红线女,她高兴地接受了这个艺名。

抗日战争时期香港沦陷后,随马师曾的太平剧团(抗战剧团、胜利剧团)在广东、广西各地演出。抗日战争胜利后回到香港,演出于港、澳、穗及越南、新加坡、马来西亚各地。1952年在香港组建真善美剧团,并与马师曾、薛觉先等合演《蝴蝶夫人》、《清宫恨史》等剧。1955年返广州,参加广东粤剧团,先后在广东粤剧团、广东粤剧院、广州粤剧团工作,曾任广东粤剧院副院长、广州粤剧团艺术总指导,并曾当选为广东省戏剧家协会主席,是第二届全国政协委员,第三、四、七、八、九届全国人大代表。

从艺60多年来,演过近百出粤剧

红线女从艺60多年来,演过近百个粤剧,拍过90多部电影,成功地塑造了古今中外各类妇女的艺术形象。她在艺术上勇于革新,在继承粤剧传统的基础上,吸收、借鉴京剧、昆剧、话剧、歌剧、电影以及西洋歌唱技巧,加以融合创造。1955年回穗后,先后主演了《搜书院》、《关汉卿》、《昭君出塞》、《李香君》、《山乡风云》、《昭君公主》、《白燕迎春》等许多剧目以及著名的、享誉海外的《荔枝颂》,她所塑造的翠莲,朱帘秀、王昭君、李香君、刘琴、沈洁等人物,感情充沛,形象丰满,性格突出,深入人心,形成独具特色的“红派”表演艺术。

多次赴美国、加拿大演出

二十世纪50、60年代,红线女曾随团赴朝鲜、越南演出。二十世纪80年代之后,她曾多次赴美国、加拿大、新加坡、马来西亚及中国香港、澳门等地,进行演出和讲学,所到之处,均受到热烈欢迎,在当地掀起“红线女热”,为传播粤剧艺术,促进文化交流,增进友好情谊作出了贡献。红线女还参加了香港、澳门庆祝回归的演出。

1973年负责广东粤剧训练班教学

红线女一贯热心扶掖后辈,辛勤培育新人。早在1973年,她便负责广东粤剧训练班,担任专职教学工作。20世纪80年代之后,她指导青年剧团、实验剧团,组建红豆剧团,负责培训工作,开展改革试验,积极培育人才,培养、造就了许多优秀青年演员和艺术人才。

创造出独树一帜“红腔”

红线女是享誉海内外的著名粤剧表演艺术家。她在艺术舞台上驰骋60多个春秋,受聆于前辈,浸润于传统,博采众长,脱颖创新,创造出独树一帜、影响深远的“红腔”唱腔艺术和“红派”表演艺术;她对艺术如痴如醉,永不停步,矢志追求真、善、美。她以其出众的才华、杰出的成就,独领风骚于当代粤剧艺坛,她的创造性的艺术实践,为粤剧发展史增添了光辉的一页。

红线女的堂伯父邝新华(邝殿卿),是同治年间粤剧再度兴起时的著名武生。他在广州重建粤剧行会组织八和会馆,并被推为“会首”,更因其演艺高超,同行尊奉为泰山北斗。红线女的外祖父声架南(谭杰南)是驰名于东南亚的武生。舅父靓少佳是历任人寿年、胜寿年等省港大班的正印小武,在省、港、澳、美国和东南亚均享有盛誉。舅母何芙莲也是著名花旦。红线女生长在这样一个与粤剧渊源很深的家庭,从小就受到粤剧艺术的熏陶,八九岁时就跟留声机学唱粤曲。经常在父亲招待客人时,被叫出来演唱一曲,得到客人的夸奖和父亲奖励的二毫硬币。抗日战争前,家住广州西关,常随母亲到戏院看戏,回来在家中仿效演唱。

曾定居香港成影剧两栖演员

1940年,红线女随何芙莲临时搭班于靓少凤的金星剧团演出。靓少凤喜欢红线女聪明听话,勤奋 好学,有空便对她悉心教导,尤其在用气发声功法和行腔叶字技巧方面,红线女受益良多,为她打下良好的唱功基础起了很大的作用,靓少凤还认为红线女当时用 “小燕红”的艺名不好,建议改为“红线女”。1941年在上海演出,红线女当上了第三花旦。是年年底,日军占领九龙和香港,红线女住在师父家中练功,帮做家务,还替师父摆地摊卖衣服。1943年,她在肇庆演出,在内地第一次用“红线女”这个艺名。从此,她成为马师曾剧团的正印花旦。以后到抗战大后方广西等地演出了许多马派剧目,如《苦凤莺怜》、《斗气姑爷》、《软皮蛇招郡马》等。她扮演各种不同性格类型的女性角色,适应各种不同的表演风格。

抗战胜利后,红线女定居香港,成为影剧两栖演员。她不甘做资本家、“班蛇”的摇钱树,用私房钱 组建真善美剧团,与马师曾、薛觉先合演《蝴蝶夫人》、《清宫恨史》等剧,50年代初,又组建了红星粤剧团,与马师曾领衔来广州演出了现代戏《珠江泪》等剧。

塑造《山乡风云》人物形象

1955年,红线女抛弃了在香港演艺界的显赫位置和极其优越的物质生活,毅然回国参加广东粤剧团(今广东粤剧院)工作。自此以后,她更如饥似渴地学习。学后而知不足,拜梅兰芳为师,请教梅派唱法;请程砚秋帮她设计身段、水袖;请俞振飞指点《桂芝告状》;请周小燕为她丰富《思凡》的唱腔;还有昆曲名家朱传茗、歌唱家郭兰英、王昆等她都虚心请教。她把所学、所识和所获,化为艺术血液,丰富了自己的艺术素养,在《搜书院》、《昭君出塞》、《苦凤驾怜》、《打神》、《李香君》、《关汉卿》、《山乡风云》等剧目的人物形象塑造中,最终完成了红派艺术的创造。

她塑造的王春娥、焦桂英、林黛玉、李香君、王昭君、翠莲等—系列妇女形象里,不论小家碧玉、大家闺秀、宫廷贵人或青楼妓女,都能荡尽艳丽的铅华,清除庸俗的珠光宝气,展示出东方女性清香淡雅的气质、高洁端庄的风韵以及在抗拒苦难或悲剧命运中磨砺出的富于韧性的品格。而在《关汉卿》的朱帘秀的形象里,则又透露出敢爱敢恨、藐视豪强的侠肝义胆和凛然正气。她演出的《山乡风云》,在现代戏和传统戏表演格式的结合上,又跨了一大步,上了一个新的台阶。

市委市府兴建“红线女艺术中心”

红线女在60多年的艺术生涯中,有40多年是学习、工作、生活在社会主义祖国的怀抱里。党和政府的教导、支持,人民群众的哺育,党和国家的各级领导人的关怀鼓励,使她的思想政治觉悟有了质的飞跃,同时获得了更为广阔的艺术创造天地。她热爱党,热爱社会主义祖国,她全心投入社会主义文化事业,全心全意为人民服务。红线女以自己半个多世纪的艺术实践和人生道路证明,她真正成为了劳动人民的艺术家。对于红线女所取得的艺术成就和所作出的突出贡献,党和人民都给予了很高的评价和嘉奖。

为了表彰红线女对党的文艺事业的杰出贡献,广州市委、 市政府兴建了“红线女艺术中心”,1998年12月20日,广州市人民政府隆重举行“红线女从艺60年庆贺活动”暨“红线女艺术中心落成典礼”,全国各地的文艺界要人名流以及美国、加拿大、马来西亚、新加坡及港澳等地的“红派”挚友、剧界同仁300多人出席了盛会。73岁的红线女仍参加演唱晚会的演出,敢于向自己的高龄挑战。

红线女所获奖项

1957年7月29日-8月10日,在莫斯科举行的第六届世界青年与学生和平友谊联欢节上演唱《昭君出塞》、《荔枝颂》,获东方古典歌曲比赛金质奖章;

1985年获美国亚洲协会和联合国交响乐协会分别颁发的“杰出艺人奖”和“太阳和平奖”;

1990年获广东省人民政府通令嘉奖;1992年当选为中国戏剧家协会广东分会主席;

2001年6月15日,红线女在纽约林肯艺术中心接受“2001年度最杰出艺术家”的终身成就奖。这是由美国纽约州文化事务部设立的,每年向在艺术领域取得显著成绩的亚洲艺术家颁奖;

2001年获广东省人民政府颁发“粤剧艺术杰出贡献奖”,文化部首届“造型和表演艺术创造研究成就奖”;

2002年1月1日,广东省人民政府授予红线女“粤剧艺术杰出贡献奖”;

2010年4月7日,获“白玉兰”终身成就奖;

2010年12月21日,获广东首届文艺终身成就奖;

2011年6月29日,获广东省委授予“优秀共产党员”称号;

2012年2月27日获全国三八红旗手荣誉称号。

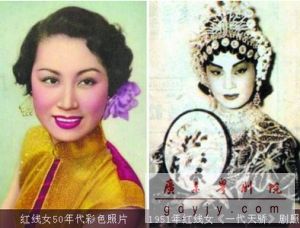

【广州日报】相关链接:http://gzdaily.dayoo.com/html/2013-12/09/content_2477173.htm

天堂萦绕粤剧天籁

红线女逝世 享年89岁

做到真善美,成戏也成人。——红线女

表面上好像没有一个身段,其实处处有身段,时时有“脆头”,达到“化有形为无形”。

——梅兰芳

她是我半生之前未见过的奇人。奇就奇在她对粤剧一往情深,直教生死相许。

——黄霑

红线女红腔红透75年

1924.12.27~2013.12.8

红线女本不姓红,她的原名是邝健廉,一个有着浓郁南粤文化气息的姓名。外祖父、舅舅、舅母都是粤剧名伶。因为喜欢“红线盗盒”的侠义故事和个中精神,改艺名为红线女,从此以后,这个名字,成了中国艺坛的传奇。

她是红极一时的一代名伶。她创造红派艺术,开辟了粤剧表演的崭新时代。她的“红腔”在高音域创造了难以攀登的高度,随心所欲、游刃有余。她演过四大美女,也可以演让周恩来叫绝的革命女性。无论是小家碧玉、大家闺秀,还是宫廷贵人、青楼妓女,都动人心弦。她不仅红遍大江南北,观众还遍及东南亚和美洲。当年不仅金日成和胡志明点名要看她的表演,苏联和东欧的观众也为之折服。

因为她在北京的出色演出,周总理把“南国红豆”的赞誉给了粤剧。也因为红线女和她的丈夫马师曾,粤剧这个有着巨大地域障碍的地方剧种,成了闻名全国的大剧种。

她几乎拿遍了一个艺术家可以获得的所有荣誉。美国纽约林肯艺术中心的终身成就奖、联合国的“杰出艺人奖”,都只是其中万一。这些年,满头华发的老太太依然还在四处接受荣誉。但她最终想做的,只是在粤剧舞台演出不景气的今天,继续身体力行,尽自己的绵薄之力。

红线女的传奇从未老去。如同她站在白玉兰领奖舞台上,踩着红色高跟鞋轻盈跳步;如同她上月站在世界广府人大会上演唱那一曲《荔枝颂》时,声线绕梁不减当年的高腔——然,这震慑当场的一曲竟成绝唱!

她是贯穿将近一个世纪的美丽,她是我们的传奇!

《东方早报》、综合

星路历程

艺名由来

红线女,1924年12月27日出生,广东开平水口镇泮村人。红线女生长在一个与粤剧渊源很深的家庭,从小就受到粤剧艺术的熏陶。1938年师从舅母何芙莲学戏,初起艺名小燕红,后同班著名艺人靓少凤对她讲述了“红线盗盒”的侠义故事,建议她改为红线女,她高兴地接受了这个艺名。

2013年12月8日,红线女病逝,享年89岁。终此一生,这位粤剧名伶演过近百个粤剧,拍过90多部电影。她在艺术上勇于革新,在继承粤剧传统的基础上,吸收、借鉴京剧、昆剧、话剧、歌剧、电影以及西洋歌唱技巧,加以融合创造。1955年回穗后,先后主演了《搜书院》、《关汉卿》、《昭君出塞》、《山乡风云》、《昭君公主》等许多剧目。

拜舅母为师

1938年红线女因日军侵华而失学,同年七八月间,随母亲经澳门赴香港,拜舅母何芙莲为师,正式学艺。

1940年,红线女随何芙莲临时搭班于靓少凤的金星剧团演出,改艺名“红线女”。

1941年在上海演出,红线女当上了第三花旦。1943年,她在肇庆演出,在内地第一次用“红线女”这个艺名。从此,她成为马师曾剧团的正印花旦。以后到抗战大后方广西等地演出了许多马派剧目。

自创“红腔”

抗战胜利后,红线女定居香港,成为影剧两栖演员。她不甘做资本家、“班蛇”的摇钱树,用私房钱组建真善美剧团,与马师曾、薛觉先合演《蝴蝶夫人》、《清宫恨史》等剧。

上世纪50年代初,红线女又组建了红星粤剧团,与马师曾领衔来广州演出了现代戏《珠江泪》等剧。

1952年,她在演出《一代天骄》、《王昭君》时,在传统旦角的基础上,融入京腔、昆腔演唱艺术和西洋美声技法,创造了使海内外观众为之倾倒的“红腔”。

加入广东粤剧团

1955年,红线女抛弃了在香港演艺界的显赫位置和极其优越的物质生活,毅然回内地参加广东粤剧团(今广东粤剧院)工作。

1957年7月29日~8月10日,在莫斯科举行的第六届世界青年与学生和平友谊联欢节上演唱《昭君出塞》、《荔枝颂》,获东方古典歌曲比赛金质奖章。1985年获美国亚洲协会和联合国交响乐协会分别颁发的“杰出艺人奖”和“太阳和平奖”。

努力振兴粤剧

上世纪80年代以来,面对粤剧舞台演出的不景气,为振兴粤剧,红线女四处奔走,身体力行,重排旧剧,编演新戏。她曾多次赴美国、加拿大、新加坡、马来西亚及中国的香港、澳门等地,进行演出和讲学,所到之处,均受到热烈欢迎,在当地掀起“红线女热”。

1994年,红线女又在北京主演《白燕迎春》。她不辞劳苦送戏下乡,创办红豆粤剧团,培养粤剧艺术接班人,她率团进京演出、出国交流,力振粤剧昔日雄风。

1998年12月20日,广州市政府隆重举行“红线女从艺60年庆贺活动”暨“红线女艺术中心落成典礼”。

以下图片主要来自网络。

制图 徐锦昆

靓花旦靓声靓足89载

2013年11月13日晚上,首届世界广府人恳亲大会在广州白云国际会议中心举行,红线女带病登台献演。记者莫伟浓 摄

文/记者何瑞琪

2013年11月13日晚,女姐生命倒计时的25天,一曲宛若天籁的《荔枝颂》,从女姐胸臆喷薄而出,回荡在白云国际会议中心世纪大会堂,参加首届广府恳亲大会的几千观众深受震憾,难以置信89岁的老人竟有这样的精气神!

开唱前,台前乐队拨动观众心弦,台后黄灯昏暗,照亮化妆间前一条暗道。突然,演员群中传来一阵骚动。一袭红衣,一头银发,一副标致性的黑框红底眼镜,红线女扮相光彩夺目、熠熠生辉。“老师好!”问候声带着激动的语调此起彼伏。人们太想知道,她如何永葆激情,半生不改对一个舞台的热爱。

红线女非常高兴,在学生的搀扶下颤巍巍走来。德诚于中、礼形于外,年近九旬的名家依然举止大方。

这就是一位对艺术尽善尽美的名家。她一挥手,学生醒目地挪过铁架。一纸一曲,尽书《荔枝颂》。对这首演绎过无数次的成名曲,她竟还要浅吟低唱,继续努力准备。后来再要来散粉补妆,对镜低照,轻轻颌首。一切准备妥当后,她吃力地站起来,走向观众们热烈欢迎的掌声。

“我一听说广府人要召开这个大会,满脸泪流,止都止不住,这个泪是因为高兴而流。”红线女紧握话筒说,“但是最近一个月身体不好,腰很疼。我老了,人也不好看,站得也不好看,但是我的心是最好的。现在的激动心情怎么说都说不完,那就唱一曲《荔枝颂》来表达好不好啊?”原来,她因腰痛已经住院十余天。她是在带病状态下拼尽最后的力气献声,而台下观众席有人大喊一声:“你好靓女啊!”全场再还以热烈的喝彩声。

“情如荔蜜甜,心比荔枝果核更细致,荔枝花开香万里,荔枝,听我来为荔枝唱颂词……”清脆圆润的嗓音,是红线女的天赋条件,但深情的表达,是一代粤剧旦角流派唱腔艺术“红腔”的精华。她曾说过,曲随人变,腔随情生,不同环境不同感情,就有不同的处理和创造。而这一晚,谁都听出节奏疾徐宽紧、声音高低收放的背后,表达拿捏的是怎样一腔深情。

最后一句“卖荔枝——”,“枝”字如西方花式花腔层层翻叠,如天真活泼的卖荔姑娘笑语晏晏,随之再滑出一个高调,红线女的手空中一收,将声音收归体魄,舞台戛然而止。那一晚的掌声,响动如雷。垂范垂式,时代之音。

可惜斯人已逝,大师不再。憾极,憾极。

艺星陨落,梨园悲歌,先生德艺双馨,志技双全,忽闻噩耗,实在让人哀叹不已。先生生前为粤剧艺术生存发展呕心沥血,如今一切都尚仅初见起色,先生却与世长辞,呜呼哀哉,逝者如斯夫,不舍昼夜。尚望先生在天上,得见艺术重昭,尚可告慰,先生将如启明之星,后人追之随之,敬之慕之。愿先生安息。

——香港粤剧演员罗家英

她是当之无愧的一代宗师

本报讯 (记者曾俊)昨晚,红线女的学生,粤剧头号花旦倪惠英表示对老师去世很痛心,称其为一代宗师,并号召大家学习她一辈子不断追逐艺术高度的精神。

谈到红线女的地位,倪惠英毫不犹豫地用一代宗师一词来定义:“她的艺术成就毋庸置疑,登峰造极,她是把粤剧艺术推到最辉煌,在全国乃至全世界都有广泛影响力的旗帜性人物,用什么语言来形容都不为过。”

赤子之心也成为红线女身上极为鲜明的特征。倪惠英说:“她对祖国和人民的爱发自于内心,我记得她对我说过这一辈子什么都做过,颠沛流离最穷时还偷吃过。”她经历过旧社会和改革开放新时期,文艺工作者从原来的下九流变成人民艺术家,高尚的评价给了她自豪感,因此对党和国家有极大的感恩之情,这也造就了她对艺术的非凡责任感。

她回忆说,红线女刚到剧团时,教自己排的戏是演《柜中缘》的小旦玉莲。不过倪惠英此前都是演花旦,暗想:“为什么红线女老师教我演小旦呢?”于是,红线女教导倪惠英:“一个演员,戏路一定要广,如果只是演一种角色,艺术生涯就不会丰厚。”通过学习,倪惠英体会到了小旦的那种“活”,表演很细腻。

实际上,红线女不强求倪惠英模仿自己的一腔一句,鼓励她有自己的特色就要发挥,给了她一个广阔的表演空间。

去世前一天还在教学生

本报讯 (记者李渊航、 范协洪、黄文生)在红线女去世的当天,红线女的三位著名弟子欧凯明(广州市红豆粤剧团团长)、黎骏声(广州粤剧团团长)、郭凤女(广州粤艺发展中心国家一级演员)正在一场名为《省港美知音献爱心》的粤剧晚会上,为原广州粤剧团的离退休老艺人进行筹款表演。当演出进行到一半之时,三人就已经得知老师去世的消息,但直到演出结束,三人才真正放声哭了出来。谈到老师的去世,欧凯明表示,“她的一生都是投入最大的精力在粤剧上,除了粤剧还是粤剧,作为徒弟我们永远怀念她。”

据郭凤女透露,原本红线女老师听说了昨晚的演出之后就表示过要亲自前来支持,“她前几天还特地要了票,说要来看,我听到她下午进医院,但没有想到她走得这么快。”郭凤女说到红线女老师的离世,忍不住再次当场落泪。其实直到去世前一天,红线女依旧在为粤剧事业作着自己的贡献。跟随红线女老师学艺41年的郭凤女透露,“7号还有30多位学粤剧的学生去红线女艺术中心参观,老师好开心,还一句一句地教他们唱段,当时老师的腰很疼,我让她不要坚持太长时间,她依旧讲到午饭时间。”

当晚同样在演出的欧凯明也表示,“当我得知这个消息时正在演出,是其他人发短信告诉我的,看到的那一刻我脑子嗡的一声,发蒙发乱,强忍着泪水坚持完演出,我才敢把消息告诉一起演出的黎骏声和郭凤女。”红线女老师的去世,直到采访之时欧凯明还没有完全接受,“太突然了!5号晚上我还请她吃过饭,她精神很好,跟我谈粤剧发展,没有感到丝毫异常。虽然她的身体,特别是腰一直不好,但当消息传来时,我们几个徒弟仍然觉得难以接受。”同样作为红线女亲传弟子的黎骏声也很震惊,“5号中午,我还和郭凤女与老师一起吃饭,她还说起《焚香记》很适合我俩演,还询问粤剧团今明两年有什么演出。3天后老师就不在了,听到消息我很震惊。我跟了老师20多年,真的是恩师,现在真的不知道说什么好。”

昨晚,红线女家乡的人民听闻噩耗,表示极大悲痛。“红线女心系家乡,为家乡的碉楼申遗作出了贡献!”开平市政府原新闻办主任方悦进对记者说。“那时候,是开平碉楼冲击世界文化遗产的关键时刻,我清楚记得,2007年6月13日,已经80岁的红线女回到了家乡,为家乡人民打气!”

表面上好像没有一个身段,其实处处有身段,时时有“脆头”,达到“化有形为无形”。

——京剧艺术大师梅兰芳评价红线女的表演艺术

她是我半生之前未见过的奇人。奇就奇在她对粤剧一往情深,直教生死相许。

——香港填词人黄霑

【羊城晚报】 相关链接:http://www.ycwb.com/ePaper/ycwb/html/2013-12/09/content_319691.htm?div=0

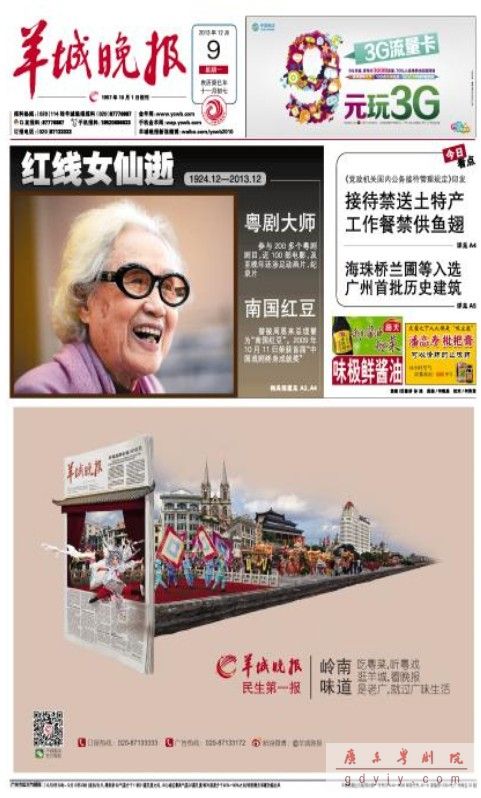

红线女仙逝

粤剧大师

参与200多个粤剧剧目,近100部电影,及至晚年还涉足动画片、纪录片

南国红豆

曾被周恩来总理誉为“南国红豆”。2009年10月11日荣获首届“中国戏剧终身成就奖”

这一颗巨星安详隐去

著名粤剧大师红线女辞世,享年89岁

1957年,红线女在《搜书院》中扮演朱帘秀 郑迅 翻拍

1956年,红线女在北京与梅兰芳等合影(前排左起:新珠、马师曾、梅兰芳、红线女、李翠芳;后排左起:夏衍、李门、麦大非、林榆) 郑迅 翻拍

980年,红线女在香港为“八和会馆”筹款演出《胡不归》之“慰妻” 郑迅 翻拍

羊城晚报讯 记者肖执缨报道:著名粤剧大师红线女于2013年12月8日晚8时40分在广州病逝,享年89岁。

红线女,粤剧表演艺术家、粤剧红派表演艺术创始人,广东开平人,生于广州西关。从艺70多年来,红线女演过近百个粤剧,拍过数十部电影,成功地塑造了古今中外各类妇女的艺术形象。她在艺术上勇于革新,在继承粤剧传统的基础上,吸收、借鉴京剧、昆剧、话剧、歌剧、电影以及西洋歌唱技巧,加以融合创造,开创了独树一帜的红腔。代表作《荔枝颂》、《珠江礼赞》、《昭君出塞》更被视为粤剧唱腔的经典。曾被周恩来总理誉为“南国红豆”。2009年10月11日荣获首届“中国戏剧终身成就奖”。

为了表彰红线女对党的文艺事业的杰出贡献,广州市委、市政府兴建了“红线女艺术中心”。1998年12月20日,广州市政府隆重举行“红线女从艺60年庆贺活动”暨“红线女艺术中心落成典礼”,全国各地的文艺界要人名流以及美国、加拿大、马来西亚、新加坡等国家和地区的“红派”挚友、戏剧界同仁300多人出席了盛会。时年73岁的红线女仍参加晚会的演出,敢于向自己的高龄挑战。

红线女作为“民间艺术大使”,多次向东南亚和美洲的广大观众传播戏曲文化,以优美的乡音、乡情滋润着无数华侨的心田。老一辈粤剧名家中近年仍能一展歌喉使群众“疯魔”者,唯红线女—人,这确是中国现代戏曲史上的一个奇迹。

肖执缨

红线女之子马鼎盛:

母亲为粤剧而生

马鼎盛和母亲红线女 宁彪 摄

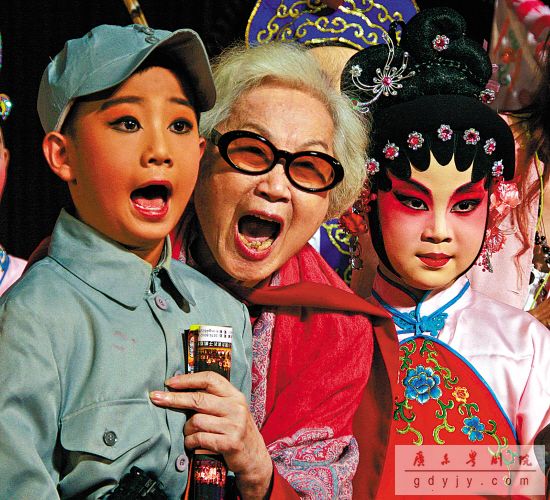

红线女和小演员一起高唱粤剧名曲 羊城晚报记者 陈文笔(资料图片)

城晚报记者 郑迅 摄 今晨,弟子学生“红宅”追思

今晨快镜

马鼎盛回忆:10天前来广州文化部门做讲座时,母亲从头到尾全程陪着他,“她还取消了自己原有的安排,和我一起吃饭”,而马鼎盛去坐火车返香港时,母亲还亲自送他到火车站。“当时我还觉得完全没必要,没想到那就是永别!”

羊城晚报记者 夏杨

“她已经这么大岁数,我们对她的去世是有一定心理准备的,但这一刻来了还是感到难以接受!”今天凌晨时分,红线女之子马鼎盛接受羊城晚报记者采访时感慨,母亲一辈子经历很多坎坷,但她从不放弃,她的一生是和粤剧融在一起的!

印象

母亲特别坚强特别硬气

马鼎盛说,母亲在他的印象中是个特别坚强、特别硬气的人。一生经历过很多坎坷和磨难,尤其是日本侵华、亡国灭种这样的国家大灾难都经历了,这也造就了她不服输的性格。“她对生命的态度就是从不放弃,多次和病魔抗争都挺过来了,直到这一次。”

马鼎盛说,母亲这么坚持,也主要为的是她的事业,“她就是一个为粤剧而生的人,整个人是和粤剧融在一起的,一辈子都没有离开粤剧,直到生命最后一刻”。

马鼎盛说,母亲一直和她的粤剧界同事及弟子们在一起,一生为了粤剧事业和粤剧艺术的发展不断尝试,虽也有很多失败,但从来不放弃。“她一直希望粤剧能够重新辉煌起来,因为她经历了粤剧最辉煌的时代!”

马鼎盛说,母亲也肯定知道自己的身体一直在走下坡路,但一直不离不弃,到了晚年反而更加珍惜时间,几乎全部都投入到了粤剧事业。“她总是有不服输不放弃的劲头,这一点我们感受特别深!”

遗憾

没能看到母亲最后一眼

在香港工作的马鼎盛,最后这些日子一直不在母亲身边,为此他感觉很遗憾。他回忆起10天前来广州文化部门做讲座时,母亲从头到尾全程陪着他,“她还取消了自己原有的安排,和我一起吃饭”,而马鼎盛去坐火车返香港时,母亲还亲自送他到火车站。“当时我还觉得完全没必要,没想到那就是永别!”

接受羊城晚报记者采访时,马鼎盛刚刚从香港来到广州。马鼎盛说,中午接到母亲病危的消息,他立即赶往火车站,并坐上了来广州最快的一班车,“可惜还是没赶上看到她,差了半个小时”!他到医院时,母亲已被推进抢救室,家属不能进去看了。

马鼎盛说,今年母亲89岁了,这几年身体一直不太好,且每况愈下。“我们家人都很清楚,知道她的健康状况在不断衰退,并且今年衰退得比较迅速。我们都有思想准备,前几个月由于骨头出问题,我们就已怀疑她不行了,因此这次说是意外也不算是意外。”

虽然不在身边,但马鼎盛很关心母亲的身体状况,最近几天都有通电话。“家人常和她聚在一起喝茶、吃饭。今天中午12点多就是在喝茶的时候发病的,立即转到医院,两点多开始抢救。”

家教

生活费和其他同学一样

谈到红线女对子女的教育,马鼎盛说母亲对他从小就很严格,要求也非常高。“我8岁多她就送我去北京住校读书,一直到文化大革命时期,我在北京住了12年!”

母亲对马鼎盛要求严格,他印象最深刻的是,虽然他们家一直都算是比较富裕的,但家里给他的生活费却和其他同学都一样。“尤其是在那个时代,穿的都是破衣烂衫,常常吃不饱穿不暖,我没有感觉自己和其他同学有什么区别!”

而在为人处世上,马鼎盛说母亲给自己的主要是身教。“她要求我对业务精益求精,抓住业务永不放弃。”1977年高考恢复后马鼎盛成了第一届大学生,当时选专业时马鼎盛报了中文和历史,母亲很支持。

母亲突然去世,马鼎盛说自己值得欣慰的是,今年在他的节目中,他做主持,母亲做嘉宾,一起拍了个艺术片,“目前还没有播出来,大概过几天能赶上追悼会”!

夏杨

粤剧名家倪惠英对恩师突然离世深感痛心

她重才爱才毕生积累都传给了后辈

倪惠英与恩师红线女 宁彪 摄

“我晚上9点多听到红线女老师过世的消息,太突然了,很痛心!”今天凌晨接受羊城晚报记者采访时,粤剧名家倪惠英正在从吴川赶回广州的车上。她说,前几天广州粤剧院60周年晚会上,还听红线女老师中气十足地唱“卖荔枝”呢!

前几天还登台唱“卖荔枝”

倪惠英说,红老师的粤剧成就是大家公认的,她的去世,对整个粤剧界是个很大的损失,“她把自己的生命都献给了粤剧艺术。她对粤剧艺术的追求,对粤剧后辈的关爱,对粤剧事业发展的责任感,都值得后人学习。”

倪惠英说,11月30日晚上广州粤剧院60周年庆典晚会上,红线女还上台唱了一句“卖荔枝”,“当时她中气非常足,讲话声音也很嘹亮,这仅仅是在8天前啊!”

倪惠英还记得,接下来的12月1日在广州粤剧院的发展研讨会上,红线女也到会并做了发言,话题是“谈粤剧的传承与发展”。

近年一直给年轻弟子说戏

倪惠英最深的感受是,红线女在80岁高龄之后,省市粤剧院团每有演出,甚至是下面农村的小粤剧班的演出,她都很关注,有机会就亲自给予指导、鼓励,帮助年轻人尽快成长、提高,“这让我很敬佩!”

“她是我的恩师。”倪惠英说,上世纪80年代倪惠英在青年粤剧团时,红线女教了她很多东西,也为她排了很多戏,像《白蛇传》、《西厢月下情》、《天之骄女》等,“使我受益终生”。

倪惠英说,红线女教后辈的方式很多,其中最常用的方式是排戏时在现场说戏,有针对性地指点年轻人,可以具体到某一句如何用腔,如何唱好,一点一滴地教,且毫无保留。

“她很重才也很爱才,把自己一生积累的艺术都传给了后辈,对粤剧的贡献是非常卓越的。”倪惠英说,在她生命最后两年,还在一直给年轻弟子说戏。

“她的生命是属于粤剧的!”倪惠英说,红线女一辈子都在追求粤剧艺术,这么大年龄了,她的心还是一直在粤剧上,每有排练或演出,她就坐在舞台边认真地看年轻人表演,随时给予鼓励和指点。“这几十年她为粤剧事业发展培养了一批又一批艺术人才!”

羊城晚报记者 夏杨

夏杨

网站首页

网站首页

剧院概况

剧院概况 演出品牌

演出品牌 演员主创

演员主创 剧目推介

剧目推介 剧院动态

剧院动态